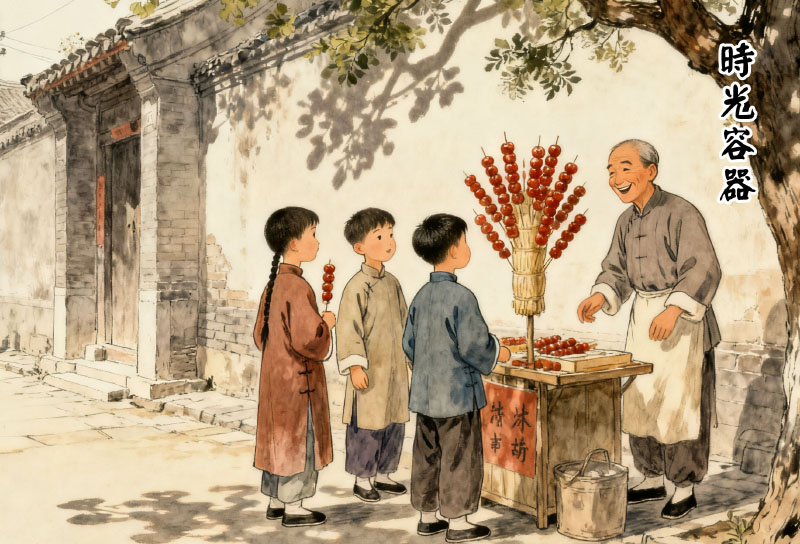

时光容器

文字是时光的容器,装着归乡的晨雾、父爱的温度,藏着课堂的童趣、秋日的温柔。这里有跨越五年的武汉重逢,有营养快线里沉淀的深情;有教师在纸间寻觅教学妙招,也有一家人在稻浪中收获喜悦。每一篇文字都是生活的切片,在字里行间,我们遇见温暖,也遇见生命的力量。

【人间】

穿过黎明的夹缝

温州翔宇初中 刘安琪

晚上九点五十九分,我在北站的十足店买了一个三角饭团。微波炉叮地发出一声清澈的响,候车厅的广播开始播报前往武汉的列车信息。子夜的义乌站空荡荡的,行李箱的轮子与地面摩擦发出单调的声响。上火车查验身份证的列车员打了一个微不可见的呵欠,递还卡片时指尖仍带着困意。

我只买到卧铺的上铺,狭小的车厢里弥漫着隔夜的泡面与汗渍的气味。我背过身蜷缩在一起,听到后背对面铺的男青年窸窸窣窣地打开肯德基的包装袋。一夜都没有闭灯,我在摇摇晃晃的车间里半梦半醒。

五年了。自打疫情那年的寒假逃荒一样离开武汉,大学的最后一个学期又被迫封闭在家里,连毕业返校都在错峰的匆忙里一闪而过。五年里我一次都没有回过武汉。记忆中的武汉总是湿漉漉的,长江的水汽氤氲在街巷间,梧桐树的叶子在风中沙沙作响。那时的我们,意气风发,以为世界就在脚下。谁知毕业后,像一叶叶浮萍,随波漂流。

熬到清晨六点我起床坐在了走道里,盯着窗外逐渐清晰的风景,浑身的血液沸腾起来,脑子里炸着鸡蛋,许多的人和许多的事争相演映,一刻不停歇。

广播又响了起来,长方形的窗玻璃口,长江在晨雾中浮现,像条失去鳞片的巨蟒在游动。

我在闸机口见到了C,“你的黑眼圈,”她接过我手里的行李引着我穿越地下广场,“和大学赶论文的时候一模一样。”

武昌站的老汉口面店竟然还开着,面端上来时,热气腾腾。芝麻酱的香气在空气中弥漫,我忽然觉得眼眶发热。这味道,和记忆里的没有两样。有一段时间我们都忙着吃面,店里逐渐人声鼎沸,而我们都没有急着讲话。

我在酒店补了大半天的觉,下午的时候坐在中山大道的咖啡吧里。老板养了一只肥肥的玳瑁猫,正用晶亮的绿色瞳孔打量着我挂在椅背上的长条围巾。拿铁表面的拉花是歪斜的天鹅,让我想起了毕业那天学校象征性放飞的气球。

我们开始滔滔不绝地讲话,说起叱咤风云开着超跑上课的高数老师,图书馆外面养肥的好几只狸花大橘,说起大四那年初见端倪但没人当回事的瘟疫病毒,后街的麻辣香锅简直是人生之最好吃到怀疑老板在里面添加了不可言说的材料……

下午喝咖啡晚上喝小酒,衔接得天衣无缝。

“那时候我以为三十岁会住在有落地窗的公寓,养一缸会发光的鱼。”C突然说了一句。

店里的灯调暗了,空气中逐渐蔓延开波本的气味。冰块哗啦呼啦碰撞,老板调出一杯杯颜色漂亮口味酸甜的小酒,酒是冷的,咽进嘴里却发烫。记忆镀了一层又一层美好的滤镜,让人割舍不开、不断地从时间裂缝中一次次揪出来品尝以弥补现世的辛与酸。

罗森便利店的三角饭团,说实话我尝不出有什么区别。店员在给关东煮插竹签,海带结在汤锅里浮沉,像溺水的蝴蝶。我正看得入神,C一把捞了起来放在碗里,“要吃吗?”我哑然失笑。吃过夜宵,我们蹲在酒店门前的马路牙子上喝最后一罐解酒的果汁,背后酒店灯牌亮着的光在脚边流淌。我肆无忌惮地感受着武汉的冷与风,手冰凉凉的,心里是快意。

隔天,她送我到进站口,往我手里塞了一个手提袋,里面装着乐高拼成的玫瑰花。塑料积木搭出层叠的花朵,比鲜花少了点生命力,胜在可以长久陪伴。

“下次来记得提前说,”她倒退着走入人群,“我带你去吃一家泰餐,老板每年都去泰国学,很正宗。”

列车启动时,我还看着手里的花发呆。

江水仍在流淌。我知道在某个平行时空里,二十岁的我们正从酒馆踉跄而出,把围巾系在路口的梧桐树上。而此刻的列车载着所有未曾说出口的告别,穿过晨雾织就的茧,驶向无数个可能性的交界。

营养快线里的父爱

永嘉翔宇小学 刘元志

那天和学生们聊起饮料,有个学生提到了营养快线,我不知不觉就想起了自己上高中时那段难忘的日子。

那时候,我在县城读高中,家离学校很远,坐汽车得一个多小时。我每个月回一次家,每次返校基本都是在下午,父亲总会骑着他那辆旧摩托车,送我去镇上的汽车站。父亲是家乡小有名气的木匠,手下带过不少学徒。平日里,他是个严肃的师傅,做事神情专注,说一不二,一把刨子在他手里,能推出像雪花一样又薄又匀的刨花,分寸感拿捏得特别准。

记得那是一个秋日的下午,我和往常一样收拾好行李准备返校。父亲放下手里的活计,把摩托车推了出来,又用绳子小心翼翼地把我的大包小包捆在后座上——捆得特别结实,他还会拉两下试试牢不牢。

“上车吧。” 说完,他一脚就踩响了摩托车的引擎。

出发后,我坐在后座上,扶着父亲的肩膀。深秋的风顺着衣袖、衣领钻进衣服里,凉飕飕的。我下意识地往父亲高大的身后躲了躲,他衣服上总带着一股淡淡的木头味,闻着特别安心。一路上,我们没怎么说话,只有摩托车马达“突突”的声响,伴着风飘在耳边。

到了镇上的汽车站,父亲支好摩托车,解绳子、提行李,动作熟练又利索。他领着我买好车票,找到要坐的汽车。父亲知道我晕车,往常他都会熟练地把我的行李放到前排副驾驶的位置上,可那天副驾驶已经有人坐了。他笑着走过去,客气地说:“麻烦您换个座位行吗?我家孩子晕车,谢谢您了!”对方看他态度诚恳,也愿意换座位。父亲把我的行李放好后,又转过身对司机说:“师傅,我家孩子有点晕车,得坐前面。等会儿到县一中门口,麻烦您停一下。”说完,还递了根烟给司机。

等一切都安排妥当,我坐进车里后,父亲快步走到车站旁边的小店,买了一瓶五块钱的营养快线,从车窗递给我。

“拿着吧,路上喝。”这句简短的话,我再熟悉不过了。之后,他走回摩托车旁,没有特意看我,只是默默点了一支烟,但目光却从来没离开过车窗里的我。

汽车开动了,我回头望着父亲和那辆旧摩托车,他们的身影越来越小,渐渐消失在后视镜里……我紧紧握着那瓶营养快线,瓶子上好像还留着他手心的温度。那时候,五块钱在小店里已经是能买到的最贵的饮料了,可父亲每次送我返校,都会给我买一瓶。

其实父爱就是这样,从不是靠多少话语堆积起来的,而是藏在那些不起眼的小事里——一年又一年,一遍又一遍,从来没落下过。就像那瓶营养快线,虽然普通,却在我心里甜了好多好多年。

【征文】

滨河童趣,纸间语文

涟水滨河小学 刘子灿

当清晨的第一缕阳光落在二年级(2)班孩子齐刷刷举起的小手上,灵感混着油墨清香漫开——又一段与语文有关的童趣故事,将在《翔宇教育报》陪伴下开启。作为刚入职的二年级语文教师,初登讲台时的忐忑仍清晰:怕识字课枯燥、阅读课浅薄,怕辜负四十双期待的眼睛。而这份带着翔宇教育温度的报纸,既是教学路上的“智囊团”,更是记录孩子成长的“时光册”,让平凡教学日子有了闪光细节。

二年级识字教学是语文地基,也是新手教师难关。开学初,面对教材后密密麻麻的生字表,“枫、杨、松、柏”的木字旁、“漂、飘、票”的形近易错,都让我犯愁。机械领读时,后排孩子眼神涣散,有的橡皮上画画、有的卷衣角,挫败感涌上心头。一筹莫展时,办公桌上的《翔宇教育报》被风吹开,“低段语文妙招”专栏中《给生字安个“童话家”》一文,让我茅塞顿开。文中将抽象汉字转化为具象故事的方法,成了我的钥匙。我连夜为“树木家族”生字编剧本,次日课堂上,举“枫”字卡片说:“木字旁是树干,右边‘风’是秋风,风一吹枫叶穿红裙跳舞啦!”孩子们笑作一团。我再让大家分组给“松”“柏”“杨”设计角色,有的说“松”字木字旁竖线像松树爷爷皱纹,右边“公”是白胡子;有的给“杨”编口诀:“木字旁站左边,杨树叶儿随风扬”。

此后,《翔宇教育报》成了识字教学“灵感源泉”。“汉字溯源”专栏讲“贝”字,我带孩子做“财富小手册”收集含“贝”汉字;“游戏识字”妙招启发我设计“生字寻宝”,把卡片藏教室角落让孩子边找边读。棘手的识字课,在纸间妙招加持下变得生动高效。

识字是语文根基,阅读是滋养雨露。但二年级孩子注意力短,如何让阅读课走进心里?教《彩虹》时,最初教案仅带孩子朗读、识字、讲彩虹常识,课堂反应平平。问 “彩虹像什么”,仅少数人说“像小桥”,多数孩子眼神迷茫,无法共情文中童真,课堂缺了打动人心的趣味。备课时翻《翔宇教育报》,“阅读教学”版《让童趣文本“亮”起来》吸引我。文中“情境创设 + 创意表达”让孩子化身主角沉浸式感受文字的方法,正是激活课堂的关键。此后,报纸的阅读教学经验成了我设计课堂的“金钥匙”。

此外,“新人教师成长”专栏像贴心前辈,从课堂突发情况处理、低段课堂激励,到教师随笔的力量,都让我知成长从不孤单。作为学校“新人”,我常从报纸看集团内其他学校故事,课堂创新、学生活动、教师发展的记录,让我看清翔宇教育“以生为本,以师为基,传承中创新,创新中坚守”的底色。而我,也在报纸陪伴下,从忐忑不安成长为能从容引导课堂、积极参与教研的教育者。

未来教育路还长,我期待在《翔宇教育报》墨香里,学更多知识、听更多故事。无论是“双减”下语文作业设计探索,还是班级“小诗人”成长记,我确信:在这份报纸见证下,我会和孩子们一起,在小学语文教育百花园里,让每一朵“纸间花开”都结出成长硕果。

【秋思】

“悲”秋

温州翔宇初中 周艳泓

学校的银杏叶落了,黄黄的,点缀着一整个空旷的大道。我赤脚踩在厚厚的银杏叶上,听着咔嚓咔嚓的清脆声,心情没由头地雀跃起来。

自古逢秋悲寂寥,可我觉得秋天再好不过了,哪里“悲”得起来?与春天比,秋天显得成熟冷静;与夏天比,秋天不聒不躁,不吵不闹;至于冬天,实在是太无情冷酷,哪有秋天的半分温柔?

周末带着两岁多的儿子去临海东湖公园寻秋。湖面上,几只小鸭在戏水,留下道道细碎的波纹。儿子紧紧拽着我的手,小心翼翼地探下台阶,在最后一级蹲下了身子。他伸出肉乎乎的小手,指着水面“鸭!鸭!”夕阳斜照下,将他的小脑袋笼罩在一圈柔和的光晕里,我慌忙掏出手机想要拍下这好的画面,转身时却看见先生早已举起手机。

沿着湖边的小径往公园深处走时,儿子突然蹲下身子,从铺满落叶的树根旁,捏起一片银杏叶,晃悠悠地朝湖边走去。只见他抬起手向前一用劲儿,嘴里还念叨着:“丢!”我还在思索原因时,他又转身回到落叶处,重复着同样的动作。我看着这忙忙碌碌的小身影,忽然明白过来——这大概是感统课上丢球训练留下的“后遗症”。每一次“丢”的动作,他都做得格外认真:先蹲下挑选“最佳投掷物”,再站起身运送到湖边,瞄准湖面,最后用力一掷。这片秋日的东湖,就这样成了他最好的感统训练场。

我和先生默契地分开站,一个守在落叶旁,一个站在湖岸边,就这样守护着儿子简单的快乐。儿子好似察觉到阳光一直追随着他,突然停下了往返的脚步,仰起小脸对着太阳,调皮地睁一只眼闭一只眼,那可爱的模样让我们忍俊不禁。秋天,这个充满诗意的季节,记录着我们一家三口的温馨时光。

再说这是个“悲秋”,恐怕是找不到什么理由了吧!悲秋不悲,古人悲的是当时的心境,我喜的是温馨美满的秋天!黄黄的银杏叶,红红的枫叶,若种在道路的两旁,等到它们落满了整条马路,再添上几缕明媚的日光调皮地从树叶的间隙中射进来,这该是多么美丽的一幅画面啊!

金秋稻浪

永嘉县翔宇小学 徐小芳

当阳光穿透山林的缝隙,那点点光斑映照在林叶间。明明已是立秋时节,阳光却依然热辣滚烫,这股热浪恰似为丰收酝酿的序章。瞧,那梯田中的稻谷已经被阳光晒的金黄灿烂,微风轻抚,便掀起层层稻浪,夹带着清甜的稻香。

凑近一看,那粒粒饱满的颗粒,连成一串串稻穗,沉甸甸地压弯了枝头。稻叶细长一片一片地立在稻杆上,看似柔弱纤细,实则暗藏锋芒,那叶缘带着锋利,稍不留意,便将你的手臂,小腿划出道道血痕,带着一丝辣辣的疼痛感,但是田垄间的乡民们早就习惯了这股劲儿,他们沐浴在稻花香里畅谈着丰收的喜悦,还得趁着“秋老虎”的余温,利索地要把成熟的稻谷收割归仓。

每逢秋日丰收,一家人的分工便十分明确。阿姨们的脚一前一后杵在地上,右手攥着一把特地开过刃的镰刀,左手稳稳地握住稻杆中段,紧接着镰刀贴地十余厘米,刀刃由前往后迅速划过,只听到“刺啦”一声,一把稻谷就应声入手,熟练掌握割稻技术的阿姨们一把接一把从容不迫地干着,待手中握满,就需要将一把把稻穗整齐地放在地上。方便叔叔们将稻谷脱落在筐中。传统的大筐是圆形的木质品,由一块块板面衔接而成,再用竹条紧紧箍住筐身,如同一个大型木桶,中间放置一个梯形连杆,大筐底部安装了一个拉绳木杆,以便灵活移动。只见叔叔们双手紧紧捧住稻杆中间,手腕巧使劲,“啪”的一声脆响,谷粒稳稳地落在大筐之中,但凡有一颗溅出去,洒落田地间,那可要招来同村之人的一句善意调侃了。

在一家人共同的努力下,不多时,金黄的谷粒悄悄填满大筐的纹路,层层堆叠,粒粒相拥。这时候叔叔们便用粗糙的蛇皮袋来装稻子,饱满的稻子将蛇皮袋撑得鼓鼓囊囊的,只听见“嘿呦”一声,沉甸甸的蛇皮袋已经稳稳地落在肩头。一步一脚印地将累累硕果送回家中。到家之后,便迫不及待地要把稻谷倒在空旷的坦地上,紧攥着袋口的手一松,稻子簌簌一拥而下,不消片刻,地上便堆起一座小小金丘,最后用木质钉耙轻轻地扒拉开,谷粒们平平稳稳地躺在地上安心地晒太阳了。

我格外偏爱村子这一幕幕鲜活的生活场景,想来我年迈时,铁定是要回归老家的,回归山野的,虽做不成那闲云野鹤,但求一方自在极意。

晚来的秋

永嘉翔宇小学 肖慧

我们的校园里有一条小路,旁边长满银杏书树,所以取名为“银杏大道”。

学校的银杏大道总像个守时的老友,往年十月中旬便把金黄铺满路面,今年却因天气炎热,直到十月末,风里才终于裹着细碎的果香,抬头时能看见青绿色的果子缀在枝桠间,偶尔“啪嗒”一声落在地上,惊起几片还带着浅绿的银杏叶,慢悠悠打着旋儿往下飘。

往日里这条道总被赶课的脚步填满。天刚蒙蒙亮,初中生、高中生攥着早餐匆匆掠过,老师们赶时间也是快步走过,连风都似被催着往前赶。可这几日,银杏叶刚染了半黄,道上的节奏似乎悄悄慢了一些。吃完午饭会有人举着手机蹲在树下,镜头追着一片两片打转的叶子,连呼吸好似都轻了许多;有人并肩走着,脚下踩着零星落叶,发出“沙沙”的轻响,话语也比平时软了些;我有时路过,也会刻意放慢脚步,看阳光透过半黄的叶片,在地上投下细碎的光斑,像撒了把揉碎的金箔。

我们总被“紧张”裹着走。早自习的背诵声、课表上排满的课程、堆积的作业,像一圈圈齿轮,推着人不停往前转,连抬头看天的时间都觉得是奢侈的。可这条银杏大道偏不跟着这节奏走,它不管课表有多满,不管距离有多远,它的生长只按着自己的步调,等果子成熟,等叶子染黄,等风来的时候,把金黄慢慢铺满大道。

想起往年这个时候,夕阳把叶子染得愈发透亮,地上已积了薄薄一层金黄。我故意踩在落叶上,听那清脆的声响,忽然觉得心里的紧绷感顿时就消失了。原来不是只有“赶”才有意义,偶尔停下来,看一片叶子落下,闻一缕淡淡的果香,也是生活里该有的模样。

或许这就是这条大道的温柔,它用一场迟来的秋,提醒我们:再忙的日子,也该留些时间给慢下来的瞬间。那些落在肩上的叶子,踩在脚下的金黄,都是生活悄悄递来的安慰,让我们在紧张的节奏里,能拾得片刻安逸,然后带着这份宁静,继续往前。

【分享】

温州翔宇初中张孟来老师分享周末的快乐——

我们选好露营的地点,就在那靠近江边的地方,支起帐篷,瞬间就有了一种安定的感觉。我们分工明确,有人去收集柴火,还有人开始准备食物。不一会儿,烤肉的香气弥漫开来,我们一边享受着美食,一边聊天。从最近看过的剧,到工作中的小趣事,再到对生活的烦恼。在这里,没有工作的压力,没有外界的喧嚣,只有人与自然纯粹的欢乐。

温州翔宇初中王伊婷老师书写心中的金陵秋景——

霜降的,金陵。金陵的,霜降。霜降的金陵是覆着霜的宫墙,裹了霜的青苔板,落满霜的夫子庙沿,霜落在灵谷寺的佛钟上,落在郑和墓的台阶上,落在鼓楼医院的窗台上,初冬这寒霜。霜是个小姑娘,该是最为感性的。凝霜轻轻扬扬的,空气中的气息清冷而薄凉,道旁的青草已近枯黄,覆了一层透明的薄霜,似是悼念,也是告别,也许是为了埋葬这些绵延的生物吧,毕竟已是霜降啊。也许这薄凉的冷气能沿着草的根系去往地底拜念,记忆蠢蠢欲动,那些被埋葬在金陵下的,或是帝王,或是诗人,都是在金陵画下过浓墨重彩一笔的人,都是金陵铭记的人,这冷气。

永嘉翔宇小学陈晓翔老师在《一场酷暑里的温润修行》里谈自己的教育修行

在这个特殊的九月里,我开始读懂一年级的教学真谛:它不仅是知识的启蒙,更是心灵的守护。孩子们用他们最本真的方式,教会我重新审视教育的意义——在规则与天性之间寻找平衡,在引导与放手之间把握分寸。教育的魅力,恰恰在于不断归零、不断新生的循环。一年级的孩子们,用他们最纯真的方式,为我们这些教育行者注入了最持久的前行动力。

涟水滨河外国语学校小学部张珣老师在《讲台下的“星光”》一文中思考语文教育的目的——

闲暇时我喜欢读历史,总忍不住思考:今天的语文教育该给学生留下什么?也会发出这样的疑问:古人也会为写不出好文章发愁吗?困惑或许会有,但每一代学习者都在文字里寻找表达的力量。就像现在,我们教学生读诗词,不只是为了默写考点,更是为了让他们在“春江潮水连海平”里看见辽阔;我们带他们写随笔,不只是为了训练技法,更是为了让他们学会与自己的情绪和思考对话。语文教育不是为了应付考试,而是为了让学生带着文字的温度与力量,去理解世界、表达自我。